Il y a quelques années, les Côtes d’Armor s’appelaient les Côtes du Nord. Certes, je vous parle d’un temps que les moins de 20 ans, vous connaissez la suite… Entre mémoire institutionnelle, identité bretonne et perception géographique, retour sur un changement de nom de département qui, bien que discret, raconte beaucoup plus qu’il n’y paraît.

En quelle année les Côtes-du-Nord sont-elles devenues les Côtes-d’Armor ?

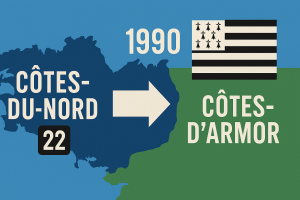

Tout s’est joué en 1990. C’est cette année-là que les Côtes-du-Nord, l’un des départements bretons créés pendant la Révolution, changent officiellement de nom pour devenir les Côtes-d’Armor.

En janvier 1990, le Conseil d’État dit oui à la demande de changement de nom, suivi du ministre de l’Intérieur puis du Premier ministre. Vient ensuite le décret définitif actant ce changement de nom qui est publié au Journal officiel le 8 mars 1990, soit presque 200 ans jour pour jour après la naissance des Départements sous la Révolution.

Plus précisément, c’est le 27 février 1990 que la loi n° 90-201 acte ce changement. Une date qui, pour certains habitants, n’a rien changé ; pour d’autres, elle marque une renaissance, voire une réparation symbolique.

Anatomie d’un changement de nom

Changer le nom d’un département en France, ce n’est pas anodin. Depuis 1794, 7 départements français ont déja passé le pas et changé de nom : ce fut le cas du Maine-et-Loire qu’on appelait autrefois Mayenne-et-Loire, de la Charente-Maritime (ex Charente-Inférieure) ou de la Seine-Maritime (sous le même modèle, ex Seine-Inférieure) par exemple.

Il faut une proposition du conseil départemental, un vote de l’Assemblée nationale, une loi votée, et souvent un certain consensus politique et citoyen.

Dans le cas des Côtes-du-Nord, tout commence dans les années 1980. L’idée jaillit de rompre avec un nom jugé négatif : en effet le terme « du Nord » est souvent associé au froid, au gris, à l’inexactitude (le nord de la France ? Dunkerque ?). L’idée de s’en débarasser commence à germer. À l’époque, la Bretagne se mobilise déjà pour défendre sa langue, pour péréniser sa culture et valoriser ses territoires. C’est alors dans ce contexte que plusieurs voix s’élèvent pour revendiquer une identité plus bretonne, plus enracinée.

Le nom « Côtes-du-Nord » est d’autant plus critiqué qu’il ne fait référence à aucun point cardinal breton : il évoque un nord « français », perçu comme lointain, et n’a pas d’équivalent en langue bretonne.

Le conseil général des Côtes-du-Nord, présidé par Charles Josselin (du parti socialiste, PS), engage alors une réflexion sur un nouveau nom. En 1989, la décision est prise : le nom proposé sera « Côtes-d’Armor », ce qui signifie littéralement « côtes de la mer » en breton (ar mor) et fait référence à notre si chère Armorique.

Pourquoi les Côtes-du-Nord sont-elles devenues les Côtes-d’Armor ?

Officiellement, ce changement a été présenté comme étant pour réhabiliter une identité locale. Officieusement, le but visait aussi à améliorer l’image du département, notamment aux yeux des touristes et des investisseurs.

Plusieurs raisons ont motivé ce changement :

Sortir d’un nom « générique » : « du Nord » ne désignait rien de précis, et pouvait prêter à confusion avec d’autres départements du nord de la France. « C’est près du Pas-de-Calais ? »

Affirmer l’ancrage breton : « Armor » est un mot bien connu des bretons, même des non bretonnants. Le terme est clair, évocateur et signifie la mer. Il résonne avec « Argoat », qui signifie l’intérieur des terres.

Valoriser la mer : avec plus de 300 km de littoral, les Côtes-d’Armor méritaient un nom qui évoque leur façade maritime.

Rehausser la notoriété : dans les années 1980, certains élus pensent que le nom du département nuit à son attractivité économique et touristique.

Comment les Côtes-du-Nord sont-elles devenues les Côtes-d’Armor ?

Le changemnt a été rendu possible par un processus démocratique et législatif, mais aussi par une pédagogie culturelle.

Tout commence alors par une volonté politique locale, relayée par une large campagne de sensibilisation. On explique aux habitants pourquoi ce nom serait plus valorisant. Je m’en souviens très bien, j’étais alors au lycée. On en discute dans les journaux, à la radio, dans les conseils municipaux. Les partisans de « Côtes-d’Armor » mettent en avant la force poétique du mot, son lien avec l’histoire et la langue bretonne.

Une proposition de loi est déposée à l’Assemblée nationale. Le texte est examiné, discuté, voté, et promulgué. La loi n° 90-201 du 27 février 1990 officialise le tout.

À partir de là, les services administratifs, les panneaux routiers, les cartes postales et les livres d’école doivent mettre à jour le nouveau nom.

Anecdote amusante : les timbres de l’époque ont été parmi les premiers supports officiels à arborer le nouveau nom. Et dans certaines mairies rurales, les anciens tampons « Côtes-du-Nord » ont continué à être utilisés plusieurs années, par habitude ou par nostalgie. Ou par omission de changement des consommables ?

Qu’est-ce que ça a changé pour les costarmoricains?

Eh bien, le nom des habitants déjà ! Nous avons enfin eu une identité d’appartenance départemental : nous sommes devenus les costarmoricains et les costarmoricaines.

Certains pensaient que rien d’autre allaient changer : Le territoire, ses habitants, son climat et ses crêpes sont restés les mêmes.

Mais en réalité, ce changement a ouvert une brèche (positive!) dans la perception collective.

Il a permis :

Une affirmation culturelle plus nette : les écoles bilingues breton-français se sont multipliées.

Une revalorisation touristique : « Côtes-d’Armor » sonne plus engageant pour les visiteurs que « Côtes-du-Nord ».

Une cohérence régionale : le nouveau nom s’aligne mieux avec ceux des autres départements bretons : Finistère (fin de la terre), Ille-et-Vilaine (deux rivières), Morbihan (petite mer).

Une remise en question des clichés géographiques : le nord n’est plus vu comme gris et froid, mais comme maritime, vibrant, ouvert.

Et puis, il y a la mémoire affective. Beaucoup de Costarmoricains ont encore le réflexe de dire « Côtes-du-Nord ». D’autres, nés après 1990, ne connaissent que le nom actuel, mais s’étonnent que leur département ait pu porter un nom aussi impersonnel.

Et aujourd’hui ?

Trente-cinq ans après, le nom Côtes-d’Armor est pleinement intégré. Combien se souviennent de l’ancien nom ?

La nouvelle appellation est même devenue un symbole de l’identité bretonne moderne, capable de faire coexister patrimoine historique, culture régionale et adaptabilité contemporaine.

Il a aussi ouvert la voie à d’autres départements qui ont changé de nom pour coller à une identité locale plus forte :

Loire-Atlantique aurait pu devenir « Loire-Océan ».

Alpes-Maritimes a parfois envisagé « Alpes-Azur ». Mais aucun autre changement n’a été aussi ancré dans une volonté de reconnaissance culturelle que celui des Côtes-d’Armor.

Pour conclure…

Derrière ce simple changement de nom se cache tout un récit de territoire. Une manière de dire :

« Nous ne sommes pas le nord de quelqu’un d’autre. Nous sommes nous-mêmes. Côtiers. Bretons. Armoricains. »

Alors la prochaine fois que vous entendrez quelqu’un dire « je suis né dans les Côtes-du-Nord », souriez : vous avez affaire à un témoin d’un monde en transition, où les noms comptent autant que les lieux.